少女に仮託する話が嫌いで、とりわけガールズバンドものなんか見る前にダメなんだけど、ジークアクスは少女が主人公だ。

少女が主人公になりがちなのは男が体制側だからという面もある。倒すべき体制がはっきりしていたときは反体制の男がありえたが、敵が曖昧になってしまった今、男はそれだけで体制側であり、若さゆえの反体制は少女にしかできない。昔t.A.T.u.が『時速200キロで逆走』ってタイトルのアルバムを出したが、これを男が言うとバカみたいだ。

だからってやっぱり少女に仮託するのはイヤだ。t.A.T.u.は女性を売り物にしてたからガールズバンド嫌いの俺でも固くできたが、その辺オブラートに包まれるとかえって気持ち悪い。

ジークアクスも引っ掛かりつつ見たが、主人公が男だとするとどうにも意味がたくさん付いてまわる。少年の段階であらかじめ何やら背負わされて自由を希求できない。「宇宙って自由ですか?」ってセリフがある。これ、もう男には言えない。当たり前の話だが主人公はマチュでないと回らない。

と、納得してしまうと楽しい。今まで言ってたことはなんだったんだってくらい、メカと少女の組み合わせはうれしい。

エヴァは大好きだけど重い。あれは基本的に男の話だった。エヴァくらいのクオリティーで、軽いジークアクスは音楽を聴くように何度も楽しめてしまう。

カテゴリー: 映画・ビデオ

-

宇宙(そら)って自由ですか?

-

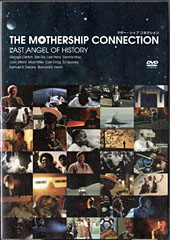

マザーシップ・コネクション:ラスト・エンジェル・オブ・ヒストリー

1995年イギリス制作のドキュメンタリー。DVDが出たのは2006年で、当時気になっていたもののスルーしてしまい、今ごろ欲しくなって中古で買った。

1995年イギリス制作のドキュメンタリー。DVDが出たのは2006年で、当時気になっていたもののスルーしてしまい、今ごろ欲しくなって中古で買った。

黒人音楽と宇宙の関係について考察している。序盤、キーになる人物として、ジョージ・クリントン、サン・ラ、リー・ペリーの3人が挙げられるが、インタビューがあるのはジョージ・クリントンのみ。サン・ラはこの時点で亡くなってるけど。

ジョージ・クリントンはスター・トレックのファンで、マザーシップコネクションの構想はそこから得たそうだ。あとマジな話として、人類の起源は宇宙にあり、やがて宇宙に帰ると言っている。

作品内で〝アフロフューチャリズム〟という言葉が使われる。未来に繋ぐ音楽だと。典型的なのがデトロイトテクノ。ホワン・アトキンス、デリック・メイのインタビューもある。’95年と言えばWindows95の年であり、コンピューターテクノロジーへの期待が感じられる。

インタビューがメインなので、映像のおもしろみはあまりない。定価で買ってたら後悔したかも。 -

シビル・ウォー アメリカ最後の日

アマプラで観た。SF的にアメリカ内戦を描いた映画かと思ってたら全然違った。そんで凄くおもしろかった。

映画の中の戦争がなんなのかわからない。まあ分断とかそうなんだろうけど、アメリカ事情知らないし。

俺にとってよそごとの戦争は、登場人物にとってもなかばよそごとだ。ジャーナリストは状況を外から眺め、与しない。冒頭でベテランカメラマンはここぞというシーンで当然撮るのだが、新人カメラマンは状況に惑わされて撮れない。ベテランの方は状況に物理的にというか距離的にというか飛び込んでいるが、状況に与してない、ある意味見ていないから撮れる。新人は見てしまっているから撮れない。ああ、これは状況への距離感とコミットの仕方についての映画なんだなと思った。

異常な状況下を旅するロードムービーになり、最後一番狂ってる戦場に着く。ちょっと地獄の黙示録みたいだと思った。

カメラオタク的には出てくるカメラも気になるところ。ベテランはαで、新人は父からもらったニコンFE。フィルムで撮ってその場で現像しiPhoneに読み込むという変なことをしている。フィルムカメラを提げてるのは、被写体に対してまだ真面目になれてないからではないか、途中でベテランのαに新人が持ち替えたりするかと思ったらそんなことなかった。単に写真がモノクロになるので映画内で都合がいいとかいろいろあるのかもしれない。父は農場にいて戦争のことは気にしていないという。状況に与していない、見ていない人のカメラではある。

こういう映画を作って商売として成り立っちゃうのが凄いなと思った。 -

ボルテスV レガシー

公開初日に観て、みんな観るんだろうと思ったら案外盛り上がってない感じ。これ観た方がいいです。ストーリーはアニメ1、2話をわりと忠実に再現しつつ膨らませてる。構成がちょっと下手で後半たるいんだけど、1話相当の部分はスピーディーで上がりっぱなし。これだけでも価値がある。ボルテスがとにかくかっこいい。重厚な動き。見得を切る。こんなロボ戦が見たかった。キャストもみんなはまってる。いいアップデートですね。フィリピンの大きすぎる愛を、大きなスクリーンでぜひ。

-

なにを言っているのかというと

選挙に行っても意味がないという人がいる。1票入れたところでなんか変わるわけじゃないからだ。1票の力は有権者数分の1しかない。当たり前。意味がないというのはそれが不満だということ。俺様の1票はもっと力を持つべきと思ってる。思い上がりですね。

デモに行っても意味がないという人がいる。これも一緒。デモは示威行為だ。思うことを表しにいく。意見の表明に意味がないわけがない。意味がないというのは、行ったら即座に変わらなければイヤだということ。ひとりが意見を表明しても変わらない。当たり前。数が増えるほど力は増す。意味がないからと言って参加しなければ数は増えない。自分はその数の1人でしかなく、その数の1人だ。

政治は政治家が上の方でやるもので、下々には関係ない、下の意見はどうせ反映されないと言って投げるのは、自分が民主主義の主体だとわかってない。選挙に行け、デモに行けということじゃない。システムの中の自分はそういうもんだということ。誰もが世界の有り様に責任を持つ。ちょびっとずつ。

ゴジラ-1.0の話をしてるんですが、あれはシステムを否定してた。こないだ書いたこれだけども。戦時中は民主主義じゃなかった。否定するのは変じゃない。戦後すぐも民主主義体制が整ってたわけじゃないだろう。それはわかる。でも作品に共感するチャンネルは、「国はあてにならない→俺たちでやる→俺がやる」だと思う。国を外のものとして否定する。最終的に「俺」の力が強い。現代の視聴者がこの感覚を持ってないと感情移入できない。で、俺はできなかった。そういうことです。 -

ゴジラ-1.0(とシン・ゴジラ)

アマプラで-1.0をまた観たので、また感想を書く。やっぱり大画面で観ないとダメだな。前回のはこれ。

前に「トレーラーを観た感想が、『絵がキマリ過ぎてて、なんかのパロディみたいだな』だった」と書いたけど、要するにベタってことで、誰もが思い付くような映像をちゃんとしたクオリティーで出したら、みんなにウケた、ということですな。反面、シン・ゴジラには今までなかった映像を作り出すってのがあったと思う。

話の主軸は「国は当てにならないから民間の力でなんとかする」で、国がなんとかするシン・ゴジラとは対照的。

で、ゴジラが何を背負ってるのかとなると、-1.0は「戦争の亡霊」、シンの方は「人知を超えた災害」だと思う。-1.0のは昔の人の個人的なもので、そこに感情移入できないとおもしろくなくなる。まあ、それを抜きにしても特撮映画として楽しめた人が多いんだろうけど。一方、シンの方は今のみんなが経験してるものだ。

あと-1.0のゴジラは、戦争の主体である国というシステムの象徴でもある。その強大な力によって戦争に巻き込まれてしまった。恐ろしい。一個人には何もできない。これ、戦後GHQが日本統治に使ったことに始まる、上が悪くて下は悪くないよという主体性のない子供っぽい認識から来るものだと思う。

そんでシステム外の民間の力を結集して戦争の亡霊を打ち倒そうとする。が、力及ばず、最終的に主人公の英雄的行動で悪夢を打ち払う。主人公自身も死に損ないの亡霊だったが、克服して地に足を付ける。そういう話。これ、乗ってけない。

とまあ、けなしてる感じだけどそこそこおもしろかった。賞を取るほどの特撮はさすがで、電車のシーンとか良かった。

-1.0が出たからシンはもうイラネとまで言う人がいるけども、俺はシンの方が好き。新しい体験があるから。実際劇場で2回、アマプラで何度も観ている。続くウルトラマンと仮面ライダーはアレだけども、シン・ゴジラはおもしろい。

*追記:なにを言っているのかというと -

ゴジラ-1.0

トレーラーを観た感想が、「絵がキマリ過ぎてて、なんかのパロディみたいだな」だったので期待薄でありつつ、国産ゴジラはやっぱり観たいし、観るなら大きい方がいいしで劇場へ。

観てみると案外違和感は少なかった。ただ、ここで描かれている戦後日本の情景と心情はリアルに思えなかった。パラレルワールドの日本。主人公のキャラはわかったが感情移入はできない。特撮は良かった。ゴジラ討伐の方策がヤシオリ作戦よりまともだった。全体に、まあまあ。